○都農町水道事業給水条例施行規程

昭和54年1月19日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、都農町水道事業給水条例(平成10年都農町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第3条 条例第7条第3項の規定により、提出する利害関係人の同意書は、次の区分による。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するときは、当該給水装置所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するときは、土地所有者の同意書

(3) その他必要があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

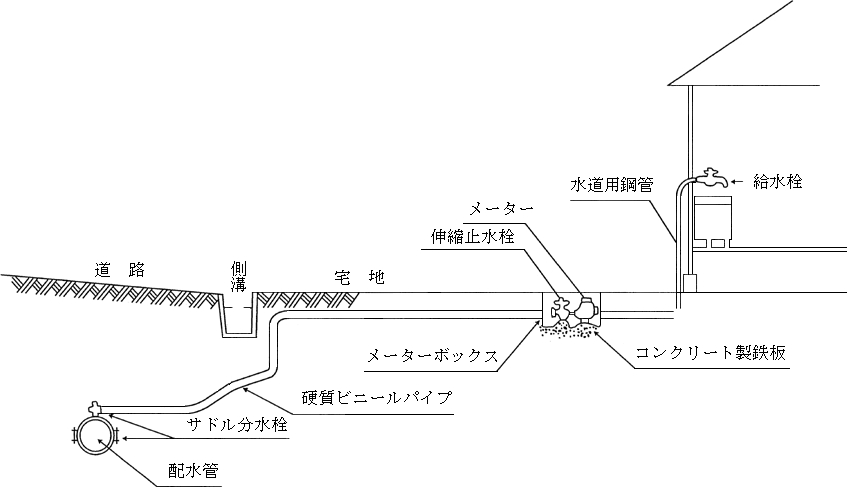

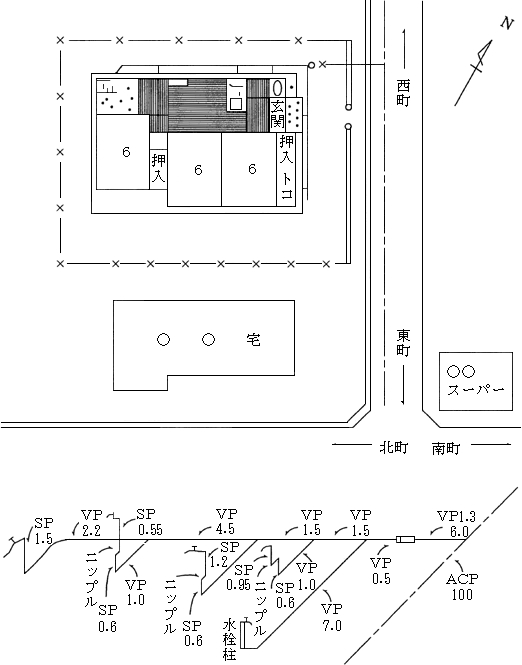

(設計書及び標準図)

第4条 給水装置の設計書及び標準図は、別表による。

(工事費の算出方法)

第5条 条例第9条第1項に規定する工事費の算出方法は、次に定めるところによる。

(1) 材料費は、工事に使用する材料の数量に町長が定めた単価を乗じて算出する。

(2) 運搬費は、町長が定める。

(3) 労力費は、町長が定めた歩掛表により算出する。

(4) 道路復旧費は、道路管理者が定めるところによる。ただし、その定めがない場合は、町長が定める。

(5) 工事監督費は、町長が定めた額で算出する。

(6) 間接経費(損料及び事務費)は、材料費と労力費の合計額に100分の16を乗じた額とする。ただし、町長が認めるときは、その額を減免することができる。

(分岐)

第6条 給水管は、原則として分岐サドル又はT字管(鋳鉄管)を使用して配水管から分岐する。

2 前項の分岐を施行する場合は、指定工事業者は、町長が命ずる職員の立会いを要し、当該工事施行1週間前に届けなければならない。

(給水管の口径)

第7条 給水管の口径は、分岐する配水管より小径とする。

(公道の掘さく)

第8条 公道の掘さく工事は、道路管理者の占用許可及び警察署の許可を得て施行する。

(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第5条に定める構造及び材質基準への適合性を証明したもの

3 町長は、指定した材質について、地質その他の理由により使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することができる。

4 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(分水栓の取付間隔)

第10条 分水栓の取付間隔は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていることとする。

(給水管の埋設深度)

第11条 給水管の埋設は、法令に定めのあるもののほか、道路部分にあっては道路管理者の許可によるものとし、宅地内は、30センチメートル以上とすることができる。

2 給水管が側溝を横断する場合は、側溝の下とする。ただし、特別な事情により横架する場合は、鋼管又は防護管を使用するものとする。

(止水栓又は仕切弁の設置及び位置)

第12条 止水栓又は仕切弁は、宅地内で町長が指定する安全な位置に量水器と同一ボックス内に設置する。

2 止水栓又は仕切弁は、ボックスにより保護する。

3 止水栓の前後は、30センチメートル以上の直管を使用する。

(水道メーターの設置)

第13条 メーターは、給水管と同口径を標準とし、給水栓より低位置で止水栓と同一ボックス内に水平に設置する。

2 メーターの取付け及び取りはずしは町が行う。ただし、町長が認めたときは、指定店に施行させることができる。

3 メーターは、安全かつ清潔で検針に便利な個所に設置し、取替えを容易にするため伸縮継手を使用する。

4 給水装置所有者は、メーターの設置場所において、点検又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

5 前項の規定に違反したときは、給水装置所有者に原状回復を命じ、履行しないときは、町が施行してその費用を徴収することができる。

6 町長が必要と認めるときは、メーターの設置場所を変更させることができる。

(給水装置の構造)

第14条 給水装置の構造は、次の基準に適合したものでなければならない。

(1) 公道部分は、鋼管を使用すること。ただし、道路管理者が認めたときは、硬質塩化ビニール管を使用することができる。

(2) 給水管の曲線部分は、エルボ(曲管)を使用すること。

(3) 給水管は、水道以外の水源の管と連絡していないこと。

(4) 継手及び給水管の接合にガス熔接法を用いてないこと。

(5) 給水管の立上り及び露出部分は、水道用ライニング鋼管を使用する。やむを得ず露出部分に硬質塩化ビニール管を使用する場合は、保護装置を施さなければならない。

(6) 共同栓等屋外の立上りは、コンクリート柱又は木柱を使用し、固定させること。

(7) 屋内の立上がりは、ハンド・クリップ等を使用して、建物又は木柱に固定させること。

(8) 水洗便所には、ジスタンクを設けなければならない。ただし、フラッシュバルブ又はバーキュームブレーカを取り付ける場合は、この限りでない。

2 特別な事由により、前項各号の基準により難いときは、町長の指示を受けて適宜の処置をとらなければならない。

(施行方法)

第15条 工事の施行に際し、断水して行う場合は、断水区域及び日時を当該区域に予告しなければならない。

2 異形管には、分水栓を取り付け、切断して使用してはならない。

3 給水管の周囲に固形物等を埋め戻さないよう十分注意して施行しなければならない。

4 2階以上に配管するときは、立上がり線の下の地中にバルブを取り付け、バルブの下流側にユニオンナットを使用しなければならない。

5 水槽等に給水する場合は、落とし込みとし、異質の逆流のおそれのないよう投入口と満水面を20センチメートル以上離さなければならない。

(私設消火栓の封印)

第16条 私設消火栓は、町が封印する。

2 私設消火栓を消防のため使用したときは、速やかに町長に届け出て再び封印を受けなければならない。

(竣工検査)

第17条 工事が竣工したときは、直ちに竣工届を提出し、町長が指定する職員の検査を受けなければならない。

2 工期が長期にわたるか、又は竣工の際、検査のできない箇所は、施行中に中間検査を受けなければならない。

3 埋設者は、埋戻し前に検査を受けなければならない。

4 竣工検査の結果、不良品の使用による等、不備不完全な箇所がある場合は、検査員の指示により、直ちに取替え又は補修等の手直しをしなければならない。

(開閉栓)

第18条 止水栓の開閉は、町が行う。

(禁止事項)

第19条 工事を行う者は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 工事の無許可施行

(2) 工事施行に際し、無断断水をすること。

(3) 加圧その他のポンプと給水装置を直結すること。

(4) 水道以外の水源の供給管又は装置との連絡をすること。

(1) 前3月の使用水量の実績により認定すること。

(2) 前年度同期の使用水量の実績により認定すること。

(3) 前2号によりがたいときは、見積りによること。

(料金及びメーター使用料の納入期限)

第21条 料金及びメーター使用料の納入期限は、料金算定月の末日とする。ただし、条例第30条第1項ただし書の規定による場合は、2月分の料金算定月の末日とする。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納付金減免申請書」の提出をもって行う。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(指定工事業者における施行期限)

第23条 指定工事業者が工事の設計及び施行を行う場合において、工事の施行方法及び使用材料等については、本規程による。その他の事項については、町長の指示に従うものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第24条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

2 次に掲げる管理基準に従い、管理しなければならない。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の左欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

3 前項の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けなければならない。

附則

この規程は、昭和59年1月19日から施行する。

附則(平成10年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(都農町簡易水道事業給水規程の廃止)

2 都農町簡易水道事業給水規程(昭和42年都農町規程第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、この規程による改正前の都農町水道事業給水条例施行規程によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程による改正後の都農町水道事業給水条例施行規程の相当規定によってなしたものとする。

附則(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成26年規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

附則(令和5年規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

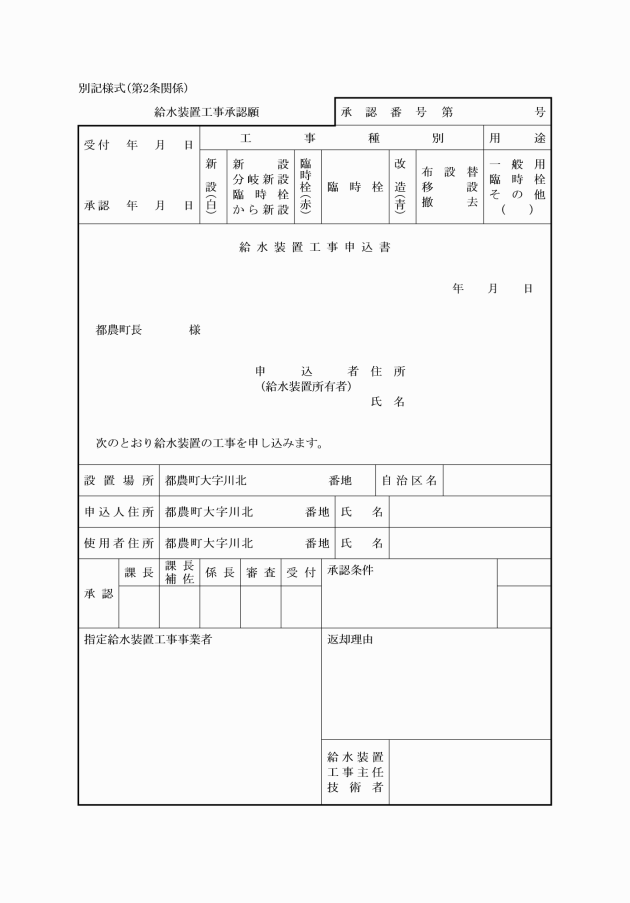

別表(第4条関係)

給水装置標準図

給水装置の標示

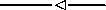

| 既設管 |

| 新設ビニール |

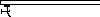

| 撤去管 |

| 新設鋼管 |

| 新設鉛管 |

| フランジ |

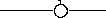

| 量水器 |

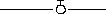

| 止水管 |

| ユニオン |

| 水栓ソケット |

| コンクリート栓 |

| ボールタップ |

| ストリスバルブ |

| 並水栓 |

| シャワー |

| ストップバルブ |

| 胴長管 |

| 自在栓 |

| 逆止弁 |

| 衛生カラン |

| 小便カラン |

| 制水弁 |

| 立カラン |

| 共用栓 |

| 防護管 |

| アングル付交カラン |

| 台付水呑水栓 |

| 交叉管 |

| 大便フラッシュ |

| 地下散水栓 |

| 給水管 |

| ホースカラン |

| |

| 消火栓 |

| 水呑水栓 | ||

一般標示

| 貯水槽 |

| 井戸 |

| 橋 |

| 大便器 |

| 流し |

| 下水 |

| 小便器 |

| 道路 |

| 神社 |

| 堤 |

| 一般垣 |

| 仏閣 |

| 山 |

| 石垣 |

| 学校 |

| 池 |

| 門 |

| 郵便局及びポスト |

| 草地 |

| コンクリート叩き |

| 警察署及び派出所 |

| 竹林 |

| 敷石 |

| 消防署 |

| 樹木 |

| 階段 |

| 高塔 |

| バス停留所 |

| 〃 |

| 墓地 |

| 田 |

| 鉄道(JR) |

| 病院 |

| 畑 |

| 鉄道(JRを除く。) |

| 家屋 |

| 庭木 |

| 河川 |

| 隣接家屋 |